尺寸選擇

圖片庫關鍵字

更多資訊

照片類型:個人專輯 => 個人

色彩:srgb

原件尺寸:2362x3586

檔案格式:tif

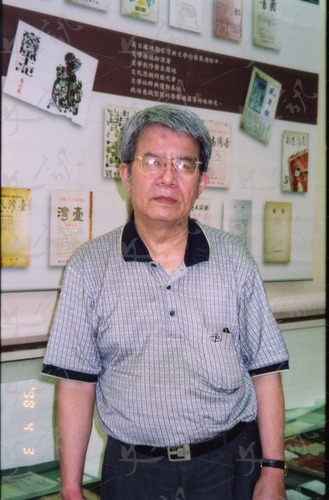

人物資訊:白萩

事件名稱:2003年白萩出席「台灣文學雜誌展:台中場」開幕

拍攝時間:2003

拍攝地點:台中文英館

內容描述:白萩,男,本名何錦榮, 另有筆名邵析文。籍貫台灣台中, 1937 年6 月8日生。省立台中商職高級部畢業。曾任台灣現代詩人協會理事長等職務。1952 年開始投身創作, 詩作時常發表於《公論報》的〈藍星週刊〉上。1955年,以〈羅盤〉一詩獲中國文藝協會第一屆新詩獎,與林泠同被譽為天才詩人,另曾獲吳三連文藝獎等獎項。白萩創作文類以詩為主,兼及論述。他生長於台灣文化、政治、經濟、社會急劇變化的時代, 早年學過日語、漢語而至通行中文。曾先後參與「藍星詩社」等詩社,1964 年與林亨泰等人共組笠詩社,發行《笠》雙月刊。其創作風格大致可以作品區分為四階段:第一階段以《蛾之死》為代表, 富有現代主義實驗風格, 嘗試以「圖象」做為表現手法; 第二階段以《風的薔薇》為主,表達個人身陷廣漠世界,無依無靠、無從解脫的孤獨困境;第三階段以《詩廣場》等作品為主,作家體認到詩不僅有形式的變化,在內容上也應有不同內涵,因此開始導入生活現實,重視對生活的關照;第四階段因商務繁忙創作減少,故將橫跨20年來的十多首代表詩作收錄於《觀測意象》中。多元的語言背景與各式文學主義的激盪造就白荻詩風多變,打破語言的框限而使意象凸出、韻味深刻,此外,白萩詩作兼具現代主義的理性和寫實主義的批判性,亦是一位致力於探討生命,富有悲劇意識的詩人。白萩是一位具有藝術天分的詩人,對於藝術與美見解獨到,並有前衛的實驗精神,其作品廣譯多國文字,日韓多次以專輯刊載譯介,其德文版詩集更是台灣文學的德文首譯,在本土與國際詩壇間均有其地位。 為慶祝文訊20週年,策畫「台灣文學雜誌展」,展出日據時期以來361種文學雜誌。7月25日~8月10日在台中文英館展出。 【本計畫由文化部推動國家文化記憶庫計畫補助】

入藏來源:文藝資料研究及服務中心/李昌元攝影

人物資訊:白萩

事件名稱:臺灣現當代作家研究資料彙編44‧白萩

拍攝時間:2003

拍攝地點:台中文英館

內容描述:白萩,男,本名何錦榮, 另有筆名邵析文。籍貫台灣台中, 1937 年6 月8日生。省立台中商職高級部畢業。曾任台灣現代詩人協會理事長等職務。1952 年開始投身創作, 詩作時常發表於《公論報》的〈藍星週刊〉上。1955年,以〈羅盤〉一詩獲中國文藝協會第一屆新詩獎,與林泠同被譽為天才詩人,另曾獲吳三連文藝獎等獎項。白萩創作文類以詩為主,兼及論述。他生長於台灣文化、政治、經濟、社會急劇變化的時代, 早年學過日語、漢語而至通行中文。曾先後參與「藍星詩社」等詩社,1964 年與林亨泰等人共組笠詩社,發行《笠》雙月刊。其創作風格大致可以作品區分為四階段:第一階段以《蛾之死》為代表, 富有現代主義實驗風格, 嘗試以「圖象」做為表現手法; 第二階段以《風的薔薇》為主,表達個人身陷廣漠世界,無依無靠、無從解脫的孤獨困境;第三階段以《詩廣場》等作品為主,作家體認到詩不僅有形式的變化,在內容上也應有不同內涵,因此開始導入生活現實,重視對生活的關照;第四階段因商務繁忙創作減少,故將橫跨20年來的十多首代表詩作收錄於《觀測意象》中。多元的語言背景與各式文學主義的激盪造就白荻詩風多變,打破語言的框限而使意象凸出、韻味深刻,此外,白萩詩作兼具現代主義的理性和寫實主義的批判性,亦是一位致力於探討生命,富有悲劇意識的詩人。白萩是一位具有藝術天分的詩人,對於藝術與美見解獨到,並有前衛的實驗精神,其作品廣譯多國文字,日韓多次以專輯刊載譯介,其德文版詩集更是台灣文學的德文首譯,在本土與國際詩壇間均有其地位。 為慶祝文訊20週年,策畫「台灣文學雜誌展」,展出日據時期以來361種文學雜誌。7月25日~8月10日在台中文英館展出。 【本計畫由文化部推動國家文化記憶庫計畫補助】

入藏來源:文藝資料研究及服務中心/李昌元攝影